- 最新文章

最新文章

2025/06/11

台灣勞動條件研究(一)

作者: 新文化編輯部

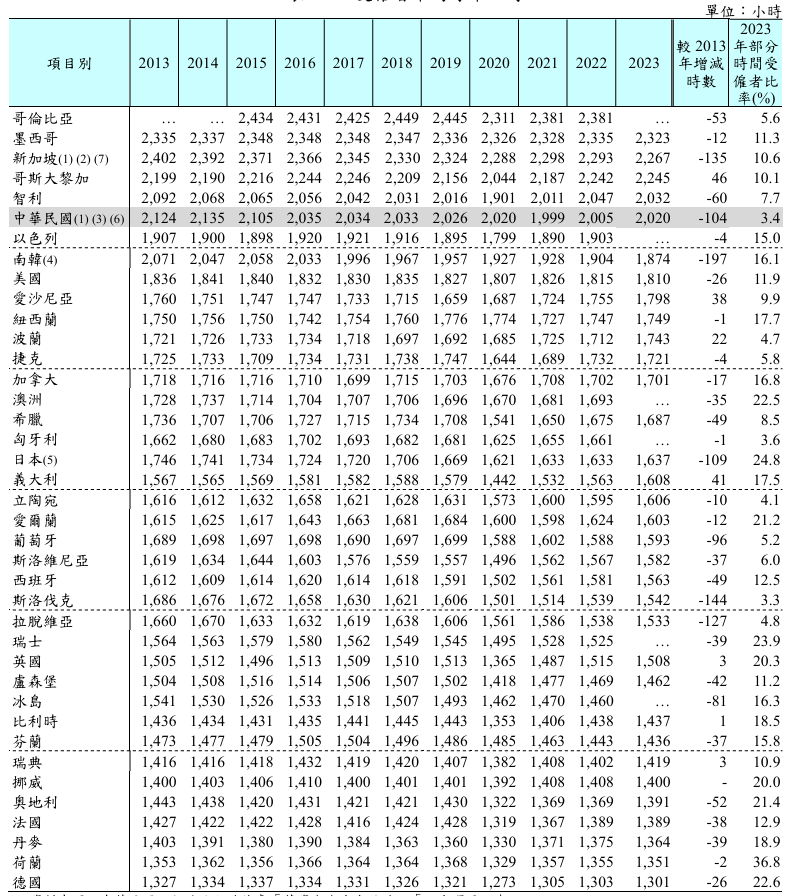

去年度我國受雇者總工時為2030.4小時,排名全球第5、亞洲第2,僅低於墨西哥2,323小時、新加坡2,267小時、哥斯大黎加2,245小時、智利2,032小時。受雇者包括全時勞動者及部分工時勞者;每周工時分別為41.5、18小時,平均為40.7小時。也因為往年蟬聯最高工時國家的哥倫比亞去年沒有資料,因此一個小結論是,台灣的高工時相當於是中南美洲的程度,遠遠高於歐美與鄰近亞洲各國,亦可見台灣人的肝臟相當具有韌性。詳見後頁表1。

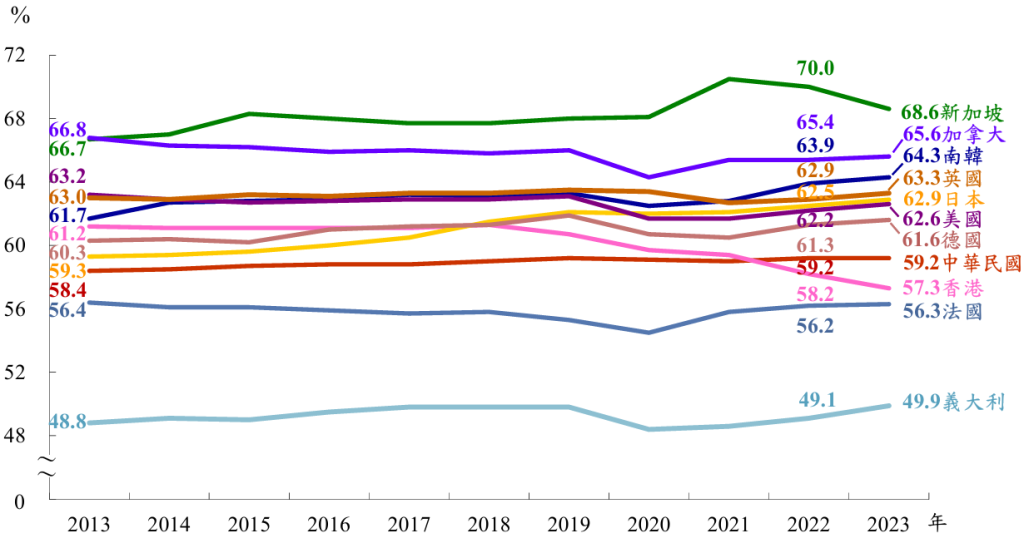

而去年度我國勞動參與率為59%,換言之,路邊隨機選取3個的台灣人(15歲以上),當中就會有一人沒有正在做任何工作,無論是退休、失業、在學、或作為妥妥的受供養者。將我國勞動參與率與國際主要國家相較,則台灣高於義大利49.9%、法國56.3%及香港57.3%,而低於新加坡、加拿大、南韓、日本、美國、德國等先進與新興工業化國家,可見台灣似乎某種程度上可以算是與西歐社會一般「享受生活」或是「懶散」。詳見後頁圖1。

為什麼會出現這種兩極的分佈呢?為何一方面台灣勞動者的工時跟中南美洲的發展中國家一般,位居世界最前列;另一方面台灣參與勞動者的比例跟西歐已發展國家相似,皆位在世界後段位置?一個簡單、直接、初步的推論是:台灣不用工作的人太多,而要工作的人工作太重。

而近年來台灣面臨的缺工和低薪問題更是屢屢登上新聞版面,成為輿論關注焦點。缺工的原因是多面的,可以概括為產業結構失衡、產學落差、高齡化與少子化,以及勞動誘因不足、全球政經結構轉型,乃至於世代價值觀變化等因素。而低薪與缺工可謂是互為因果的兩大變項,更是為學者及社會大眾所普遍認知。原因或許不簡單,公眾根據線性推論得出的表面因果關係或許為:錢沒到位,沒人要幹。但大家其實都清楚,薪水不會僅僅只是唯一的考量,一份工作所能帶來的能力培訓、團隊協力精神,甚至「情緒價值」都是衡量選擇進入職場、一份工作的考慮因素。簡而言之,低薪不是缺工的唯一因素,友善的職場、有前景和發展性的產業、社會的期許以及政府資源的投入都是關鍵。

至於為何缺工又低薪,既可歸因於宏觀上台灣產業偏重特定產業,作為台灣發展路徑依賴的效果;制度面對於社會動員、人才培育的政策後果,是重理工、輕人文;社會面是勞動成果不受尊重,傳統與中小企業的組織文化令受雇者無法接受,如情緒勞動被視為無償勞動,以及方方面面限制勞動產出兌現化的陳疴;文化面則是世代之間的鴻溝難以跨越、妥善溝通,不僅肇因於科技與社會生活經驗的變遷使人們越加難以同情理解乃至於尋求立基於雙方皆接受的標準共量彼此,在在使年輕世代將勞動掛上奴性的標籤;最後則是是個人的因素,諸如能力不足以勝任工作、競爭力與效率低落,不論是因為企業領導或是員工,亦或是肇因於政治、社會、經濟環境促使勞動誘因低下,皆是低薪的潛在原因。

高齡化與少子化更是對台灣的勞動條件雪上加霜,根據國發會統計,台灣自2020年起人口開始負成長,且2030年起,吾人印象中台灣人口2300萬的印象也將不再是事實。但是退一步而言,勞動力變少了,勞動力應該會更值錢,因此薪水不正應該提升嗎?怎麼勞動市場的供給量下降,然而薪資水平卻在各式各樣掣肘之下難以反應物價與房價的上升趨勢,乃至於儘管政府一再聲稱台灣薪資並不低,尤其是將我國國內生產毛額(GDP)經購買力平價(PPP)調整後得出的人均實質GDP位列世界前段班,排名約為12名(IMF, 2023),但是該「人均」數字的失真情況就如同將筆者資產與馬斯克平均,那筆者也是億萬富豪。換言之,人均高、民眾卻感受到並沒有同樣享受到經濟增長與繁榮的果實,無論是因為實際上或是情感上的原因,都值得進一步追問,為何「高薪」並不為社會輿論所普遍接受。

表1 各國受僱者平均年工時資料來源:勞動部112年《國際勞動統計》。

圖1 各國勞動力參與率

資料來源:勞動部112年《國際勞動統計》。

薪資中位數更能反映社會實際的所得情形分佈。例如根據我國官方統計(行政院主計總處,2025),台灣113年全年工業及服務業

[1]全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)每人每月總薪資平均為60984元,然而經常性薪資之平均數為46450元、中位數僅為37274元,換句話說,去年我國所有工商業勞動者的薪資平均很高,但是從中隨機選取100個人按所得高低排序,第50名那位的「月薪」不到4萬,這還是加上績效、全勤、餐食等津貼後的結果。事實上則是有69%的受雇者領不到經常性薪資之平均每月46450元。唯有加上加班、三節、年終、分紅、勞健保與差旅費等非經常性薪資之後,再將企業高管、部分工時、外國籍等所有受雇者的薪資平均,才能得出6萬的結果。

若不要分那麼細,則根據已公布之統計資料(行政院主計總處,2024),112年工業及服務業全體受僱員工(包含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)之全年總薪資(即經常性薪資加計獎金等非經常性薪資)之中位數為52.5萬元,亦即從領薪水的工商業從業者當中選取100個人,則第50名那位受雇者的全年所得平攤到每個月,他/她每月其實領不到44000元。更不用說打零工等非典型就業者以及外籍移工等受雇者,其薪資與福利等比平均薪資低非常多。

而若從實質薪資來看(即名目薪資經消費者物價指數平減),撇除外國籍和部分工時受雇者,則113年之實質經常性薪資為每人每月35886元,年增率僅為0.73%。簡言之,台灣本國籍第50百分位距之工商業受雇者,其因加薪的部分被通膨吃掉後,因此每個月領的死薪水只比去年多了0.73%。再說得更多些,113年度我國籍受雇者有70%領不到平均每月45506元的經常性實質薪資,而且這已經是加薪0.75%之後的成果。

綜上所述,台灣的勞動條件堪憂,尤其是基於薪資增長並不樂觀的觀點,且所得分配呈現出極化的趨勢,可見多數台灣受薪階層並未實質上享受到經濟增長的果實,反而可以將低薪且高工時的現象關連到社會分配不均,以及產業、產學發展失衡等脈絡,並據以互相解釋台灣缺工現象的成因與後果,將較得以完整呈現台灣勞動者所面臨的困境。

[1] 不含農林漁牧業、政府機關、小學以上各級公私立學校、宗教、職業團體及類似組織等行業。